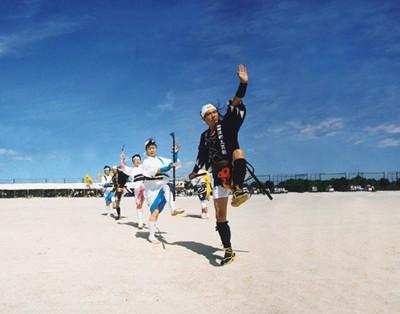

伝統芸能《志賀団七踊り》

志賀団七踊り(西時津郷)

1. 由来

むかし、宮城野、忍という姉妹と、その父が田の草を取り、道の脇へ上げたところ、そこを通りかかった武士の袴の裾を汚してしまいました。

武士が怒ったので、父が子どものしたことであるのでと、何度も謝ったが、聞き入れられず、子どもの目前で手打ちになってしまいました。

そこで、姉妹は、父の仇を討つため、武術の修行を積み、仇討ちをしました。その場面を表しているのが「志賀団七」であるといわれています。

2. 行列の構成

イ 踊子 女大多数

ロ 山 三味線 1人 太鼓 1人

ハ 忍 1人

ニ 志賀団七 1人

ホ 宮城野 1人

ヘ 人数 忍、志賀団七、宮城野の3人組で何組でもつくるので、人数は不定。

3. 芸能の構成

イ 道行き

平作囃子を三味線と太鼓で演じ踊子が先頭に立ち行進する。

ロ 本踊り(忍、志賀団七、宮城野の踊り)

平作囃子と同じ曲であるが、ややテンポを早くした曲を演じ、三人のからみの演技が始まる。

ハ 掛声

道行き、本踊りの時も、調子に合わせて、エイヤ、エイヤ、オーの掛声が入る。

- この記事に関するお問い合わせ先

-

社会教育課 社会教育係

〒851-2198

長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1

電話番号:095-882-3978(直通)

ファックス番号:095-881-2725

更新日:2019年03月01日